3世紀末頃|中国の漢字文化が倭国に伝わる

日本の書道の起源をたどると、そのはじまりは「漢字」との出会いにあります。

3世紀末頃、中国の歴史書『魏志倭人伝』には、倭(やまと)の国々が魏(中国)へ使節を

送っていたことが記されており、当時すでに大陸との交流があったことがうかがえます。

この交流のなかで、日本は中国から高度な文化とともに「漢字」という文字体系を受け取りました。

当初の日本には独自の文字がなく、漢字は記録や通信の手段として、特に支配階級にとって不可欠な道具と

なっていきます。

文字の伝来は、単なる道具の導入にとどまらず、日本人の思想や文化、さらには美意識にまで

影響を与えるものでした。書くという行為が「芸術」として昇華していく礎が、この時代に

築かれたのです。

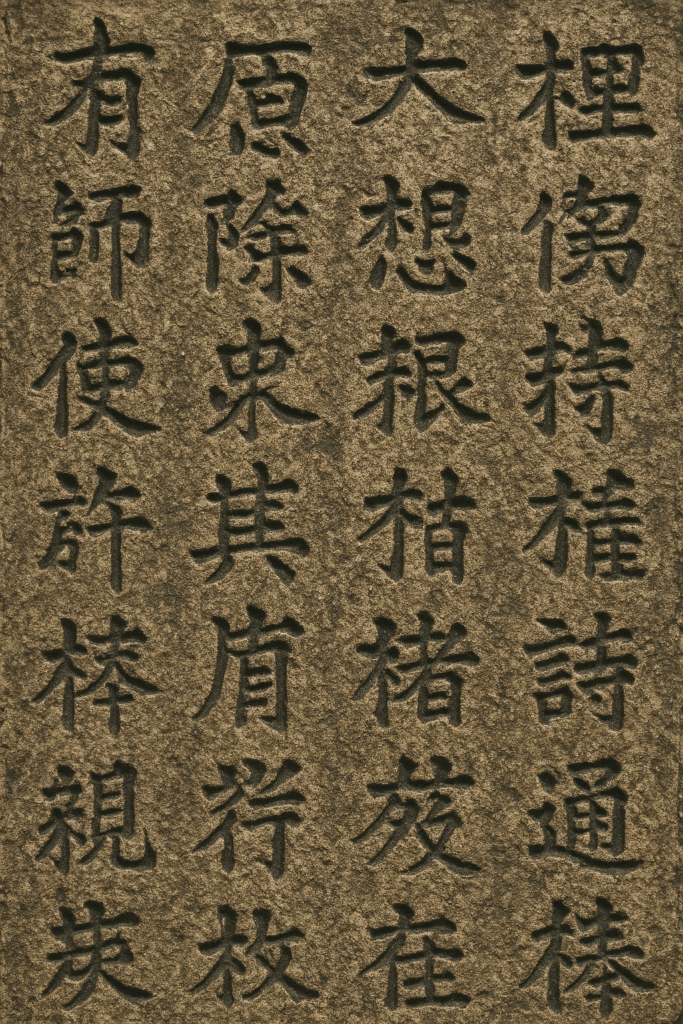

また、当時の漢字は木簡や金属器などに刻まれた「金石文」として残っており、儀礼や権力の

象徴として使われていたことがわかります。これらの文字は、形や線の美しさよりも、権威や実用性が

重視されていましたが、やがてそれが美的な価値へと変化していきます。

4世紀後半 漢字が朝鮮半島から日本に伝来する

4世紀後半、日本列島は古墳時代の真っただ中にあり、ヤマト政権が各地の豪族を統合しつつ 勢力を拡大していました。この時期、朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の三国がしのぎを削り、 国際情勢は緊迫していました。ヤマト政権は特に百済と友好関係を築き、軍事同盟や文化交流を進めます。

百済からは使節や技術者、学者が渡来し、農耕や土木技術、製鉄、陶磁器の製造法などとともに、 中国由来の高度な文化がもたらされました。その中でも特筆すべきは漢字の伝来です。 最初は外交文書や贈答品の銘文など、限られた場面で使用されましたが、やがて学問や行政に 欠かせない道具となっていきます。

当時、漢字を使いこなせるのは渡来人や王族に仕える書記官など、ごく一部の知識階級だけでした。 筆記は竹簡や木簡に墨を用いて行われ、公式記録や命令文、外交文書などに利用されました。 日本列島において「文字を書く」という文化が芽生えたのは、この漢字伝来が出発点であり、その後の 書道史の礎となる画期的な出来事だったのです。

5世紀前半 石上神宮七支刀が作られる

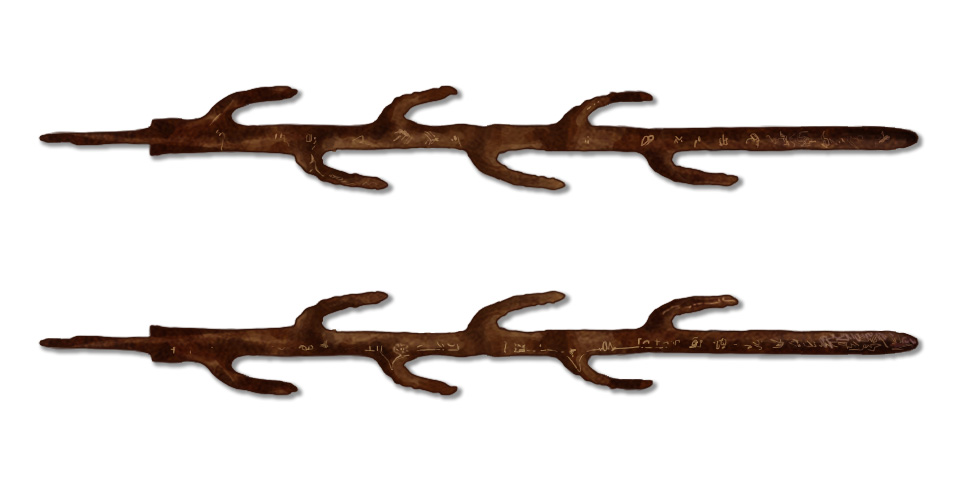

奈良県天理市の石上神宮には、日本で作られた銘文を有する最古級の鉄剣として知られる 「七支刀(しちしとう)」が伝わります。この刀は、刀身の左右に三本ずつの枝刃が突き出た、 まるで樹木の枝のような独特の形状をしており、全長約74cm。実戦用の武器というより、儀礼や献上品 として用いられたと考えられています。

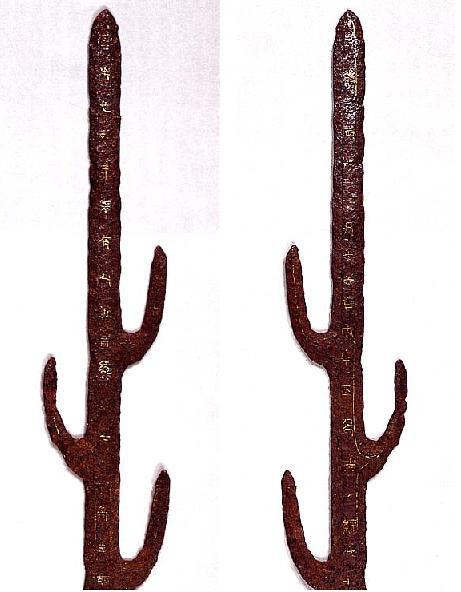

七支刀は鉄製で、両面に計61文字の金象嵌(きんぞうがん)による漢字銘文が刻まれています。 銘文には「泰●四年」(●は欠損部)や「百済王世子奇生聖音」の語が見られ、百済から倭王へ贈られた ことが記されているとされます。この銘文は、5世紀当時の日韓交流や外交関係を示す極めて貴重な史料です。

書道史の観点から見ると、この銘文は日本列島で現存する最古の文字資料の一つであり、当時の漢字文化の 受容段階を示す重要な手がかりとなります。象嵌技法による文字は、刀の装飾としてだけでなく、外交文書や 儀礼的メッセージを金属に刻む技術の高さを物語っています。七支刀は現在も石上神宮に所蔵され、国宝に 指定されており、考古学・歴史学・書道史の三分野において欠かせない存在です。

- 刀の特徴と由来

全長約74.8 cm(刀身約65 cm)で、中央から左右に交互に3本ずつの枝刃が生える独特な鉄剣であり、 儀礼用の儀刀と考えられています。

江戸期には「六叉の鉾」や「六支鉾」と呼ばれていましたが、銘文に記された “七支刀” の呼称が定着しました。

古代のヤマト政権の武器庫としての性格を示す石上神宮の重要な神宝であり、『日本書紀』の神功皇后52年条にある 「七枝刀」と結びつけられることもあります。

- 銘文の詳細と歴史的意義

表面(表銘)は、東晋の「太和四年」(西暦369年頃)、11月16日丙午の正午に「百練の鉄で七支刀を鍛えた」 という内容が鎮記され、「侯王にふさわしい吉祥の武器」として状態を表しています。

裏面(裏銘)には「先世以来この刀に類するものはなく、百済王とその世子が倭王のために造らせた。 この刀を後世に伝えよ」という趣旨が記されており、倭国への贈呈または下賜の証として注目されます。

- 鑑定と研究の進展

銘文は腐食・欠損が多いため解読が難しく、1874年に菅政友が発見・初解読を行い、その後も福山敏男ら による研究が進みました。

2025年にはX線CTを用いた調査が実施され、不鮮明だった文字の一部が鮮明になり、「泰和(太和)」と読み取れる 可能性がさらに高まりました。

- 歴史と外交関係の鍵として

この刀の成立年代が369年であれば、これまで知られている「倭の五王」時代よりも早く、4世紀後半にすでに 日本と百済の緊密な関係があったことを示唆します。

百済の高句麗への対抗や、中国・北魏との外交関係の中で、ヤマト政権との同盟強化のために贈られたとする 見方が有力です。

「献上説」「下賜説」「儀礼用」といった複数の解釈があり、国家間の上下関係や目的については現在でも議論が 続いています。

石上神宮の「七支刀」は、形状・銘文・由来・伝承すべてが極めて稀少な古代史資料であり、書道史においても 初期の金石文(刻銘)の貴重なサンプルです。日韓関係・外交・鉄文化・儀礼・書写文化といった複数の視点から、 研究し甲斐のある遺物と言えるでしょう。

6世紀:仏教伝来と写経の盛行 — 日本書道の黎明期

6世紀は、日本の文化史において非常に重要な転換期でした。この時代に、中国・朝鮮半島を経て仏教が 日本に伝来し、同時に書道の基礎ともなる「写経(しゃきょう)」が盛んになりました。今回は、この仏教伝来と 写経の関係、そして当時の書道文化について詳しく解説します。

仏教伝来の背景

日本に仏教が伝わったのは538年(または552年)頃とされ、百済の聖明王が欽明天皇に仏像や経典を贈った ことがきっかけと伝えられています。これにより、日本の支配層は新しい宗教である仏教を受け入れ、社会や 文化に大きな影響を与えました。

仏教と写経の関係

仏教の教えを広めるため、経典を写す「写経」が非常に重要な役割を果たしました。写経は単なる文字を書く行為 ではなく、経典の内容を正確に伝えるための精神的な修行でもありました。

写経は、漢字の正確な筆遣いや美しい文字表現が求められるため、書道技術の発展にも大きく寄与しました。 この時代に写経が広まったことで、書写技術の基礎が日本に根付き、後の書道文化の発展につながっていきます。

6世紀の書道の特徴

6世紀の書道は、まだ日本独自の様式が確立していたわけではなく、中国の隋唐時代の書法が手本とされていました。 主に仮名文字はなく、漢字のみが用いられ、筆と墨を使って紙や絹に文字を書きました。

また、写経は寺院を中心に行われ、経典の保存や信仰の表現として重要視されました。写経によって用いられた用具や技術は、 書道の発展に欠かせない要素となりました。

6世紀に仏教が日本に伝来し、それとともに写経が盛んになったことは、日本の書道史における重要な出発点です。写経は、 単なる文字を書く行為を超え、精神修養や信仰の表現としての書の文化を根付かせました。この時代の文化的な動きが、 後の日本独自の書道文化の礎となったのです。

7世紀:遣隋使や遣唐使により、中国の書風が直接日本に伝わる

背景

7世紀は、日本の書道史において大きな飛躍が起きた時代です。この時期、日本は中国との交流を通じて、より高度な文字文化と書の表現を直接受け入れるようになりました。中国ではこの時代、隋(581〜618年)から唐(618〜907年)へと強大な中央政権が成立し、政治・文化・制度の面で大きな発展を遂げていました。一方、日本では飛鳥時代の中央集権化が進むなか、先進文化を学ぶために公式な使節団を中国に派遣する政策が取られました。

遣隋使と遣唐使

日本から中国へ派遣された使節は、時代により「遣隋使」と「遣唐使」と呼ばれます。これは中国側の王朝名に由来する名称で、隋へ送られた使節が「遣隋使」、唐へ送られた使節が「遣唐使」です。

これらの使節は政治制度だけでなく、中国における高度な文化・学問・書法(書の技術)を持ち帰りました。書風の手本とされたのは、当時の中国で洗練されていた唐の書法であり、その筆遣いや構成の美しさは日本の書道にも大きな影響を与えました。

書風の伝来と日本書道への影響

遣隋使・遣唐使によって中国の書風がもたらされたことで、日本の書道は単に漢字を記録する道具から、形の美しさや表現技術を追求する文化へと進化していく基礎が築かれました。これらの影響は、後の奈良時代・平安時代の書道発展、とりわけ日本独自の書風形成へとつながっていきます。