日本書道史 ― 中国から受け継ぎ、日本で花開いた文字の芸術

日本の書道は、中国から伝わった漢字文化を基礎に発展した芸術です。単なる「美しい文字の書き方」ではなく、 精神性や美意識をも表す奥深い文化として、日本の歴史とともに歩んできました。ここでは、中国書道との比較も 交えながら、日本書道の発展の流れをたどっていきます。

- 書道伝来の始まり(6世紀頃)

6世紀頃、朝鮮半島を経由して中国の漢字文化が日本に伝わりました。仏教経典や官文書の作成に 必要不可欠だった漢字の筆法は、当時の国家形成や文化受容において重要な役割を果たしました。 - 唐文化との交流と唐様書(7〜9世紀)

奈良時代から平安初期にかけて、遣唐使によって中国・唐の文化が盛んに輸入されました。 特に空海(弘法大師)は唐から帰国後、真言宗の経典制作や仏教芸術の一環として書法を広め、 後の唐様(中国風の書風)の基盤を築きました。唐様は端正で格調高く、楷書や行書の筆法が重視 されました。 - 和様の誕生とかな文化(平安中期〜)

平安時代中期、日本独自の文字である「かな」が誕生します。これにより、漢字とかなを組み合わせた 日本独自の書風=和様が確立しました。

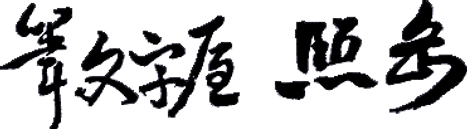

代表的な書家として、小野道風・藤原佐理・藤原行成が挙げられ、この三人は「三蹟(さんせき)」 として後世に高く評価されています。和様の書は、柔らかく流麗な線と余白の美を特徴とし、「心を映す書」 として発展しました。 - 中世の書道 ― 武家文化と禅の影響(鎌倉〜室町時代)

鎌倉時代以降、武士階級が台頭すると、書道にも質実剛健な雰囲気が加わりました。また、 禅僧がもたらした宋・元の書法は、墨の濃淡や勢いを重んじる「墨蹟(ぼくせき)」として 広まりました。この時代、書は単なる記録手段ではなく、精神修養の一環として位置づけられました。 - 江戸時代 ― 庶民文化への普及

江戸時代には識字率の向上とともに書道が庶民にも浸透しました。寺子屋教育では手習いが必須科目 とされ、武士・町人・農民まで幅広く書を学びました。書家も文化人として人気を博し、詩や絵画と 組み合わせた作品を制作する者も多く現れました。 - 近代から現代へ ― 芸術書道の確立

明治以降、西洋文化が流入する中で、書道は教育・芸術の両面で再編されました。大正・昭和期には 近代書道運動が起こり、前衛書や抽象的な表現も生まれました。今日では、伝統的な楷書・行書・草書・ かな書に加え、現代アートとしての書道も世界から注目されています。

中国書道との違い

中国書道 … 書法の完成度や技術の極致を追求。儒教文化とともに発展。

日本書道 … 技法よりも精神性や和の美を重視。仏教や国風文化と結びつく。

また、日本では「かな」という独自の文字体系が加わったことで、表現の幅が広がりました。

日本書道は、中国の書法を原点としつつ、日本人の感性と美意識を反映して独自に発展してきました。 それは、ただ文字を書く技術ではなく、心と文化を映す芸術です。筆の一画一画には、 時代の精神や書き手の想いが息づいています。書道の歴史を知ることは、日本文化の深層を知ること にもつながります。