硯の世界―墨を磨り、心を磨く石

硯とは何か

硯(すずり)は、書道において墨を磨って墨液を作るための道具です。単に実用的な器具にとどまらず、長い歴史と深い美意識を湛えた「芸術品」としても、多くの人々に愛されてきました。筆・墨・紙と並ぶ「文房四宝」の中でも、最も長く使い続けられる道具として、書き手の生涯に寄り添う存在です。

硯の起源と歴史

■ 中国における硯の始まり

硯の歴史は、古代中国にまでさかのぼります。

最初期の墨は「墨汁」ではなく、顔料や炭を水に溶いて使うペースト状のものでした。これらを調合するために用いられたのが、石や陶製の器――それが硯の原型です。

● 漢代(紀元前~後1世紀)

墨が「固形墨」として登場し始め、石の硯が一般化。

この頃にはすでに「研池(けんち)」と呼ばれる墨を磨るくぼみが設けられ、現在の硯に近い形になります。

● 唐代~宋代

名硯と呼ばれる工芸的価値の高い硯が登場します。

中国・広東省の「端渓(たんけい)」で採れる端渓石が重宝されるようになり、硯石の品質や彫刻が評価されるようになります。

※「宋の四大名硯」:端渓、歙州(きゅうしゅう)、洮河(とうが)、澄泥(ちょうでい)

■ 日本への伝来と発展

日本では、飛鳥時代〜奈良時代にかけて書写文化とともに硯が伝来。

当初は中国製が使われていましたが、平安時代には日本独自の硯づくりが始まりました。

● 平安〜室町時代

貴族や僧侶たちは、中国産の硯を珍重しましたが、国産の硯も発展。

鎌倉・室町時代には武士階級や学僧の間で、実用性と美観を兼ね備えた硯が広まりました。

● 江戸時代

教育の普及により庶民にも筆記文化が広がり、硯が日用品として普及。

同時に、「雨畑硯(山梨)」「赤間硯(山口)」などの産地が確立し、日本独自の名硯が誕生します。

硯の構造と用語

硯の主な構造

研池(けんち)/陸(りく):墨を磨る部分。傾斜があり、滑らか。

海(うみ)/墨池(ぼくち):磨った墨をためる部分。墨液を保つ役割。

蓋(ふた):高級硯には蓋があり、埃の防止と保湿に役立ちます。

装飾:龍、雲、山水などの彫刻が施されることも多く、美術品としても価値があります。

主な硯石と名産地

中国の名硯

■ 端渓硯(たんけいけん)|広東省

最も有名な硯石。硬すぎず柔らかすぎず、墨がよく磨れる。

斑紋(かんもん)や石の層によって「蕉葉白(しょうようはく)」などの等級がつけられる。

■ 歙州硯(きゅうしゅうけん)|安徽省

黒みを帯びた石で、滑らかな書き味が魅力。端渓に並ぶ名硯。

■ 澄泥硯(ちょうでいけん)

天然の泥土を型に入れて焼き固めた硯。非常に滑らかな表面を持ち、古くから珍重される。

日本の名硯

■ 雨畑硯(あめはたすずり)|山梨県早川町

滑らかで墨おりが良く、現代でも高品質の硯として評価が高い。

■ 赤間硯(あかますずり)|山口県下関市

硬くて耐久性に優れ、赤茶色を帯びた美しい色合い。武士たちにも愛用された。

■ 那智黒硯(なちぐろすずり)|和歌山県那智勝浦町

黒光りする滑らかな石肌が特徴。硬度が高く、長寿命。

硯と精神文化

硯は単なる道具にとどまらず、精神修養の一環ともされます。

墨をゆっくりと丁寧に磨る時間は、心を整え、思考を静め、書に向かう心構えをつくる行為です。

また、文人や書家にとっては「一生物」として選び抜く存在であり、時に親から子へと受け継がれるほど大切にされます。

禅僧・白隠の言葉に「硯を磨ることは、己を磨くことに通ず」とあるように、硯は書と人をつなぐ静かな師とも言えるでしょう。

硯は、古代から現代まで書を支えてきた「静かなる名脇役」です。

その形や彫り、石の質感には、職人たちの技と美意識が凝縮されています。筆と墨を生かすも殺すも、硯しだい―― といっても過言ではありません。

「筆文字屋照岳」では、これからもこのような伝統文化の背景を丁寧に掘り下げ、書をもっと身近に、もっと深く味わって いただけるよう発信してまいります。

書道に欠かせない「墨」の歴史と魅力 — 知っておきたいこと

書道において「墨(すみ)」は、筆と紙とともに欠かせない重要な道具です。ただ文字を書くための黒いインクとは違い、 墨には深い歴史と豊かな文化があります。今回は、墨の成り立ちや産地、日本での発展、そして書道での使い方のポイント についてご紹介します。

墨の成り立ちと素材

墨は、主に植物性の煤(すす)と動物性の膠(にかわ)を混ぜて固めて作られます。煤は木や油を燃やして得られ、 粒子の細かさや原料によって色の濃淡や質感が変わります。膠は煤をまとめる接着剤の役割を果たし、墨の硬さや磨り やすさに影響を与えます。

また、墨には独特の香りもあり、書道の際にその香りを楽しむことも文化の一つです。香りの種類や強さも製造方法や 原料により異なります。

墨の有名な産地

歴史的に有名な墨の産地は中国に多く、特に安徽省の「歙州(きゅうしゅう)」、浙江省の「杭州(こうしゅう)」 がよく知られています。歙州墨はその製法の繊細さと品質の高さで名高く、宋代以降、多くの書家から愛用されてきました。

一方、日本でも江戸時代に独自の墨づくりが発展しました。愛媛県の伊予や奈良県では優れた墨が作られ、特に奈良の 墨は古くからの伝統を誇ります。これら日本製の墨も独自の風合いや使いやすさで書家に支持されました。

硯(すずり)との相性が大切

墨は固形のままでは使えず、硯の上で水を足しながら磨って液状にして筆に含ませます。このとき、墨と硯の相性が 良いほど、墨の磨りやすさや濃淡の表現が豊かになります。

硯の石質や表面の細かさにより、墨の粒子がうまく磨かれて滑らかな墨液が生まれます。逆に相性が悪いと磨り にくく、ムラのある墨液になってしまいます。そのため、書道家は自分の使う墨と硯の組み合わせにこだわることも 多いです。

書道での墨の魅力

墨の濃淡やかすれは、書の表現力を豊かにします。薄墨から濃墨まで、同じ一本の筆で多彩な表現が可能になるのは、 墨の品質があってこそです。

また、墨の香りや磨る儀式的な行為は、書道の精神性を高め、書く者の心を落ち着け集中力を高める効果もあります。

墨は単なる「黒いインク」ではなく、植物性の煤と動物性の膠が生み出す、奥深い歴史と文化を持つ伝統的な道具です。 中国の名産地での製造技術、日本の江戸時代から続く墨づくり、そして硯との相性など、知れば知るほど書道の世界が広がります。

書道用紙の種類と特徴

書道において紙は、作品の仕上がりを大きく左右する重要な存在です。

同じ筆・墨を使っても、紙が変わればにじみ方や筆触の表現がまったく異なります。ここでは、書道用紙の原料、 製法、種類、そして選び方について詳しく解説します。

(1) 画仙紙(がせんし)

中国起源の書画用紙。にじみやかすれが美しく出やすい。

漢字作品や水墨画に多用される。

「生(なま)画仙」「加工画仙」の2種類があり、生画仙はにじみが大きく、加工画仙はにじみを抑えている。

(2) 鳥の子紙

楮を原料とした高級和紙で、滑らかで強く、長期保存に耐える。

古文書や和歌作品にも用いられる。

(3) 奉書紙(ほうしょし)

厚手でやや黄味があり、力強い筆致に合う。

江戸時代には公文書や礼状に使われた。

(4) 半紙

書道練習用として最も一般的。

大きさは約24×33cm。初心者から上級者まで使用。

(5) 洋紙系書道紙

パルプを主体とした紙。安価で扱いやすい。

小中学校の授業や大量練習用に最適。

用紙の選び方

作品の目的や書風によって、紙を選ぶポイントは変わります。

目的 推奨用紙 理由

楷書・細字 滲みの少ない加工画仙・鳥の子紙 字形が崩れず、線が明瞭に出る

草書・大字 生画仙紙 滲みやかすれが生きる

授業・練習 半紙・洋紙系 安価で大量に使える

長期保存 楮や雁皮の和紙 劣化しにくく、美観を保てる

紙と墨・筆の相性

にじみが大きい紙 → 墨の濃淡が豊かに表現できるが、制御が難しい。

にじみの少ない紙 → 線がくっきり出て、楷書や細字に適する。

筆や墨の特性と紙の性質が合えば、作品の完成度は格段に向上する。

書道用紙は単なる書くための素材ではなく、書の表現を支える重要な要素です。原料や製法、にじみの具合、 厚みなどを考慮し、目的に応じて選ぶことが作品づくりの第一歩です。歴史的な名紙や地域ごとの特色ある 和紙に触れることで、書道の奥深さも一層広がります。

書道筆の世界:伝統と技が宿る一筋の毛

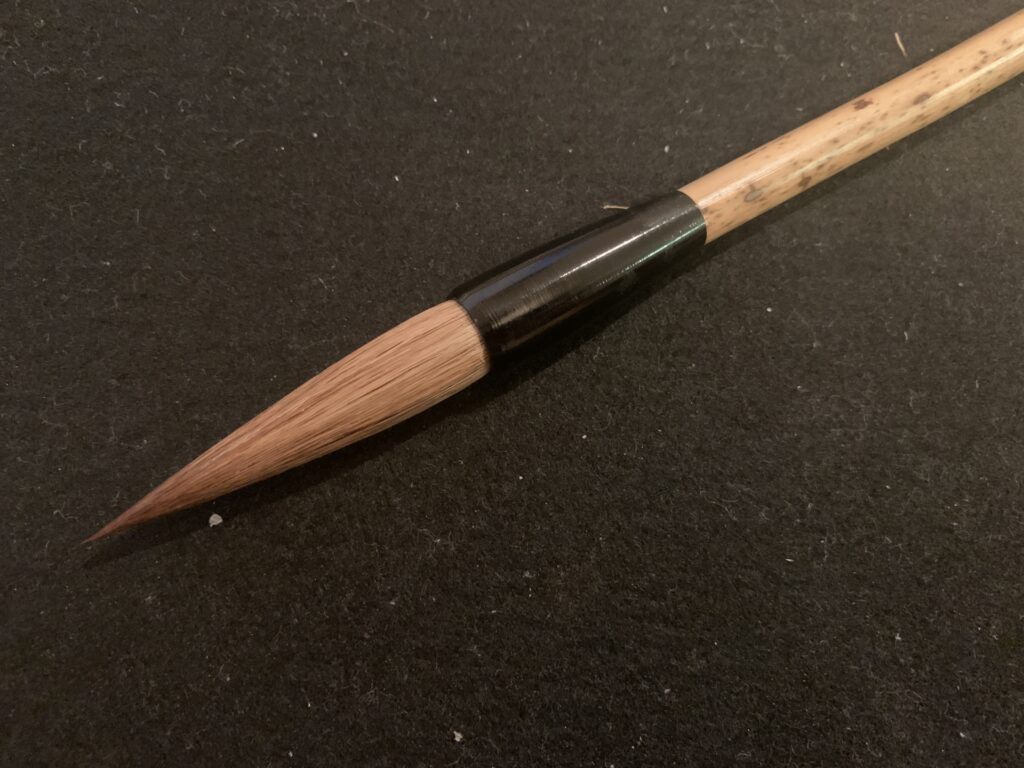

書道筆は、書き手の感情や技術を紙に映し出す重要な道具です。筆の質や種類によって、線の強弱や墨の含み方、 筆運びの滑らかさが大きく変わります。筆は単なる道具ではなく、書の表現力を支える存在です。

(1)筆の素材と特徴

筆は主に動物の毛を使って作られます。羊毛は柔らかく墨含みが良いため、仮名書や行書に適しています。 馬毛は弾力があり、シャープな線が出せるため、細字や硬筆風の書に向いています。イタチ毛はしなやかでコシが強く、 細密な表現に適しており、鹿毛はやや硬めで力強い線を出すのに向いています。複数の毛を混ぜた混毛筆はバランスが 良く、初心者にも扱いやすい万能型です。

(2)筆の産地と歴史

中国では湖北省の「湖北筆」や安徽省の「徽州筆」が有名で、いずれも数百年の歴史を持ち、職人の手仕事によって 丁寧に作られています。日本でも江戸時代には狩野派や円山派の画家たちが自ら筆を作り、絵画や書に用いました。 現在では広島県の熊野筆が国内外で高く評価されており、書道筆の代表格となっています。

(3)筆の選び方

筆選びは、書道の上達に欠かせないステップです。仮名書には細く柔らかい筆、漢字にはコシのある筆が適しています。 半紙用には中筆、条幅作品には大筆が向いています。初心者には混毛筆がおすすめで、扱いやすくクセが少ないのが特徴です。 また、筆軸の太さや重さも重要で、長時間書いても疲れにくいものを選ぶと良いでしょう。

(4)筆の製作工程

筆づくりは、毛の選別と洗浄から始まり、毛先を整える整形、糊付けと乾燥、軸への取り付け、最終調整と検品という 工程を経て完成します。特に毛先の「命毛(いのちげ)」を整える作業は筆の命とも言える部分で、書き味を左右する 重要な工程です。

(5)筆と書の関係

筆は書道家の「手の延長」とも言える存在です。筆の性質を理解し、使いこなすことで、書の表現は格段に豊かになります。 筆の選び方や扱い方にこだわることは、書道の深みを知る第一歩です。

書道筆は、素材・産地・製法・使い方のすべてに奥深い世界があります。自分の書風に合った筆を見つけることで、書の表現力は 飛躍的に向上します。筆を通して、書の魅力と向き合ってみることは、書道をより深く味わうための大切な一歩です。